為深入貫徹中央八項規定,弘揚常州“三杰”精神。7月25日,江蘇武晉工程咨詢有限公司黨支部開展了黨日主題活動--參觀常州“三杰”紀念館與張太雷紀念館。

走進常州"三杰"紀念館和張太雷紀念館,仿佛穿越時空隧道,回到了那個風云激蕩的革命年代。瞿秋白、張太雷、惲代英三位常州籍革命先驅的事跡在這里交相輝映,構成了一幅壯麗的革命畫卷。這次參觀不僅是一次黨史學習,更是一次精神的洗禮、靈魂的對話。站在新時代的歷史坐標上回望這些革命先驅,深刻感受到紅色基因的強大生命力,以及共產黨人初心使命的永恒價值。

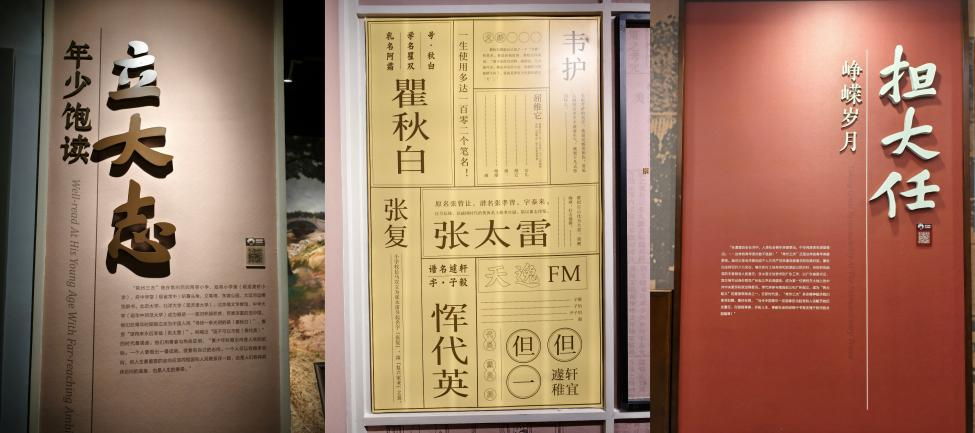

常州"三杰"紀念館以豐富的史料和現代化的展陳方式,全景式展現了三位革命家的光輝一生。瞿秋白從容就義時36歲,張太雷廣州起義犧牲時29歲,惲代英英勇就義時36歲——他們都將生命永遠定格在了青春年華。紀念館中,瞿秋白臨刑前寫下的《多余的話》手稿復印件格外引人注目,字里行間流露出的不是對死亡的恐懼,而是對革命事業的無限忠誠和對后來者的殷切期望。

張太雷領導廣州起義時使用過的懷表,指針永遠停在了他生命的最后一刻,成為革命者用生命踐行信仰的永恒見證。惲代英在獄中寫下的"已擯憂患尋常事,留得豪情作楚囚"詩句,彰顯了共產黨人視死如歸的英雄氣概。這些珍貴的文物不是冰冷的陳列品,而是革命精神的有形載體,無聲地訴說著那個血與火交織的年代。

在張太雷紀念館,這位中國共產黨早期重要領導人的形象更加立體豐滿。不同于傳統革命紀念館的莊嚴肅穆,這里的展陳設計充滿人文關懷,通過大量家書、日記、照片等個人物品,展現了張太雷作為革命家、學者、兒子、丈夫、父親的多重身份。特別是一封封寫給妻子陸靜華的家書,既有革命者的堅定意志,又有丈夫的柔情蜜意,還有父親的諄諄教誨,讓我們看到了一個有血有肉的革命先驅形象。這種立體化的展示方式,打破了革命人物"高大全"的刻板印象,使參觀者能夠從情感上產生共鳴,從內心深處認同他們的價值選擇。

常州"三杰"雖然人生軌跡各異,但他們的精神內核高度一致。瞿秋白在文學與革命之間的抉擇,張太雷放棄優渥生活投身革命的決斷,惲代英為理想甘愿清貧的堅守,都體現了共產黨人共同的價值觀。他們身上閃耀著追求真理的執著精神、獻身理想的犧牲精神、服務人民的奉獻精神,這些精神品質構成了中國共產黨人的精神譜系。在紀念館的尾廳,一組今昔對比的圖片生動展現了常州百年巨變,從三位革命家生活的積貧積弱的舊中國,到如今全面建成小康社會的新時代,這一歷史性跨越正是無數共產黨人接續奮斗的結果。紅色基因不是虛無縹緲的概念,而是具體體現在一代代共產黨人的實際行動中。

參觀過程中,最令我們動容的是看一群小學生在當志愿者講解員,在他們的帶領下,我們認真聆聽革命的故事。孩子們稚嫩的臉龐與墻上的黑白照片形成鮮明對比,卻又奇妙地融為一體。紅色教育從娃娃抓起,讓革命薪火代代相傳,這或許是對先烈最好的紀念。紀念館采用VR技術重現歷史場景、開發線上展覽、編排情景劇等創新教育方式,使紅色文化更加生動可感。這種與時俱進的傳播方式,有效解決了傳統紅色教育形式單一、吸引力不足的問題,讓革命精神真正入腦入心。

作為新時代的共產黨員,我們不再需要像先驅者那樣拋頭顱灑熱血,但改革發展的攻堅同樣需要奉獻精神。常州"三杰"和張太雷留給我們的不僅是感人至深的故事,更是取之不盡的精神財富。他們用生命詮釋的信仰力量,將激勵我們在各自崗位上砥礪前行。在實現中華民族偉大復興的新征程上,每一位黨員都應當成為紅色基因的傳承者和踐行者。

回望館內三位革命先驅的塑像,我們更加深刻地理解了習近平總書記強調的"用好紅色資源,傳承好紅色基因"的深遠意義。紅色基因不是博物館里的陳列品,而是流動在黨的血脈中的強大精神力量。這次參觀讓我們完成了一次精神的洗禮和思想的升華。在今后的工作中,我們將以此次學習為契機,不斷從黨史中汲取奮進力量,把革命先烈的精神品質轉化為干事創業的實際行動,在新時代的考場上交出無愧于先烈、無愧于時代的合格答卷。